AMBA, salida

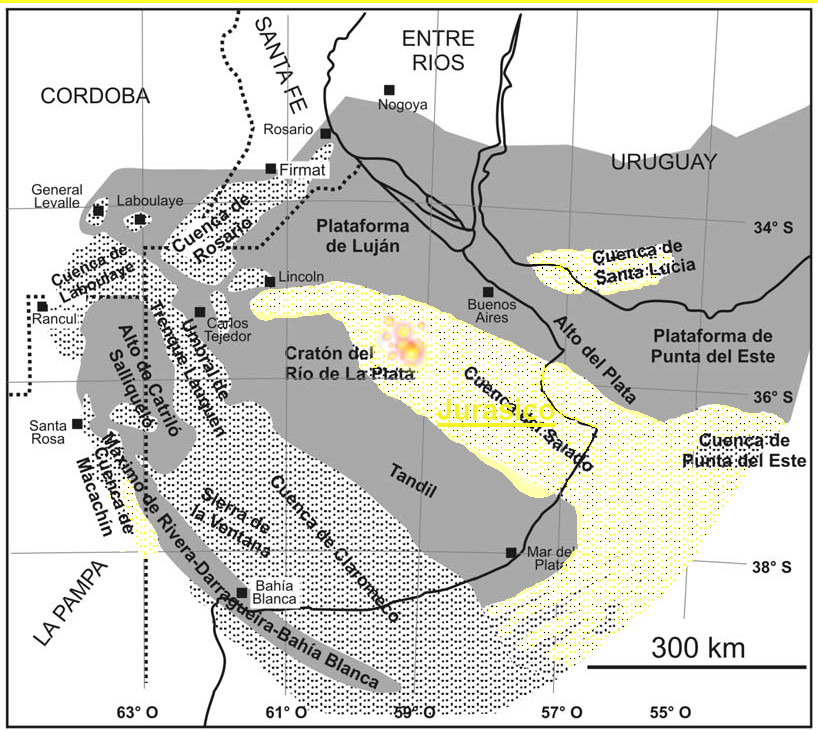

Salimos el viernes 15 de septiembre de Buenos Aires, desde el barrio de Saavedra al norte de la ciudad de Buenos Aires, atravesamos el AMBA (área metropolitana de Buenos Aires) la zona más poblada y densa de Argentina y el sur de Sudamérica, 15 millones de personas aproximadamente. Buenos Aires está sobre el Río de la Plata, el estuario en el que desemboca el gigantesco sistema de la Cuenca del Plata, éste termina en el mar Atlántico. El estuario, que será una futura etapa del proyecto, es como un triángulo con una boca de 250 km y 300 km de largo.

Nuestro destino final era Chiquitos, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en medio de la antigua región Tupi-Guaraní. Santa Cruz de la Sierra era conocido por el nombre de Las Llanuras del Grigotá por los indios Chanés, una etnia de origen Arawak que emigró desde el Mar Caribe desde hace 2500 años ocupando los llanos del oriente boliviano.

Un par de horas nos tomó atravesar el AMBA – el polo industrial y económico más importante del país, siendo la 18.ª mayor área metropolitana del mundo, la Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) tiene 23 millones de habitantes. AMBA Abarca una conurbación integrada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y varias ciudades cercanas ubicadas en la Provincia de Buenos Aires.

Nuestro destino era Mercedes en la provincia de Corrientes, una ciudad de 33mil habitantes en medio de una región ganadera.

Toda esta etapa atraviesa la región mesopotámica argentina (provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones) se encuentra delimitada por los ríos Paraná, Uruguay, Iguazú, San Antonio y Pepirí Guazú. A primeras horas de la tarde llegamos a Zárate para cruzar a 80km de Buenos Aires, los ríos Paraná de las Palmas y Paraná Guazú por el complejo ferrovial Zárate – Brazo Largo, que tiene como figuras salientes dos puentes atirantados que se encuentran a unos 30 km de distancia entre sí y miden un promedio de 1700 metros las autovías y 3000 los tramos ferroviarios. La vista sobre los brazos del Parana es impresionante.

Sobre el río se emplaza un corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 kms. de largo, que se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay, y permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia Paraguay y Uruguay. Sobre el flujo de agua del sistema del Plata, se superpone un tráfico de mercaderías por, al menos, 102,6 millones de toneladas de mercaderías varias (2021).

geopolítica agroindustrial, el gran motor

En Argentina, el área sembrada total de cereales y otros cultivos agrícolas fue de aproximadamente 33,5 millones de hectáreas en 2020. Para 2025 se proyecta que alcance 34,8 millones de hectáreas, con un aumento del 4% respecto al ciclo anterior. Este crecimiento se explica en parte por la expansión de la siembra de maíz, que podría llegar a 7,8 millones de hectáreas, la segunda mayor superficie histórica del país.

En Brasil, la superficie sembrada total para cereales, leguminosas y oleaginosas fue de cerca de 79,1 millones de hectáreas en 2020. Para 2025 se espera un aumento moderado hasta 80,5 millones de hectáreas, lo que representa un incremento del 1,8%. Este crecimiento responde tanto a la expansión de áreas cultivadas como a mejoras en la productividad.

En Paraguay, el área sembrada total alcanzó aproximadamente 3,5 millones de hectáreas en 2020. Para 2025 se proyecta un leve aumento hasta 3,6 millones de hectáreas, un crecimiento del 2,9% respecto al ciclo anterior, apoyado en la mejora de rendimientos y eficiencia en la producción, especialmente de maíz y soja.

América Latina es la región con mayor desigualdad en la concentración de tierras en el mundo: 1% de los propietarios rurales concentra 51% de las tierras agrícolas. Mientras la región en su conjunto representa un índice GINI ya alto de 0.79, América del Sur se mantiene con la concentración más alta de todo el continente, con un índice de 0.85 [1]. El avance de la frontera agrícola inducido principalmente por la demanda global de soja y carne es el factor central para profundizar la pobreza y la desigualdad en el acceso a la tierra en los países sudamericanos, sobre todo en las regiones identificadas como zonas prioritarias de expansión e inversión de la agroindustria [2].

estuario

El hecho de haber llamado Mar Dulce al río muestra su intención descriptiva, y los que vendrán más tarde, después de llamar durante un tiempo al estuario «el río de Solís», acabarán por develar sus propios motivos, bien diferentes a los del descubridor, bautizándolo, en el apresuramiento de la utilidad que le atribuían, el Río de la Plata. Juan José Saer, El río sin orillas (Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1986).

El Río de la Plata es un estuario que marca la desembocadura de la vasta cuenca del Plata, la segunda más grande de Sudamérica, integrando los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. Su amplia boca, de hasta 220 km, conecta la cuenca fluvial con el océano Atlántico, articulando una transición entre las aguas dulces del interior y el mar. Rodeado por la Pampa húmeda, su influencia sobre el paisaje, la economía y los asentamientos urbanos es decisiva, especialmente en Buenos Aires y Montevideo. Internacionalmente, constituye un espacio estratégico para el comercio y transporte regional, ya que enlaza las economías de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia con los mercados mundiales.

caudal y sedimentación

Desde la misma costa de la ciudad de Buenos Aires, se ve el advenimiento de Delta del Paraná, lo que en la región se llama “Tigre” por la fauna autóctona con la que se encontraron los españoles a su llegada. Allí se divisa el drama de la costa de la ciudad y su constitución geodinámica profunda. La lenta sedimentación de los barros que la cuenca viene cargando desde el pié de los Andes:

el 27 de febrero y me anunció que surcábamos el Río de la Plata y que al día siguiente fondearíamos en Montevideo. El 28, al crepúsculo, Graciela me sacó a tomar aire. El río me impresionó por feo y barroso. Parece que está infestado de bancos de arena. Mujica Lainez, Misteriosa Buenos Aires

¿Y fue por este río de sueñera y de barro

que las proas vinieron a fundarme la patria?

Irían a los tumbos los barquitos pintados

entre los camalotes de la corriente zaina.

Jorge Luís Borges, Fundación mítica de Buenos Aires.

No se puede decir que el río cambie de una manera en invierno y de otra manera en verano. Cambia. Eso es todo. Las islas, en cambio, parecen cambiar con cada estación. … de pronto están, de pronto desaparecen… El Delta del Paraná, en su parte más ancha, apenas alcanza los 70 kilómetros. Pero eso es solo el comienzo. La magnitud se extiende mucho más allá: 3.282 kilómetros por el Paraná y 1.580 por el Uruguay. Y aun así, no es seguro que todo termine allí.

Haroldo Conti, Sudeste.

En estos fragmentos literarios, vemos como el río, la costa y las islas del Delta, forman un paisaje cambiante, sucio, impreciso en sus bordes; demasiado chato y extendido. Agua y tierra forman un conjunto en permanente intercambio; la inmensidad de la Pampa se continúa en el Rio de la Plata, sin límite fijo de rocas, como en Montevideo; sino como un degradé cambiante del verde al marrón. Este paisaje intermedio entre el agua y la tierra, que fue el escenario perfecto para el contrabando; es el lugar del lento y cambiante encuentro entre las aguas – que llegan desde el interior del continente y de la materia que se viene acarreando desde el pie de los Andes, por el Bermejo, miles de kilómetros al norte, y por otros ríos – y el mar Atlántico.

Toda esta materia arrastrada con el trabajo termo-mecánico (XXX) harás que lentamente la Cuenca se acerque al Mar, el Delta avanza sin pausa y amenaza a la ciudad porteña. Política y polución se iluminan con la luz del lento movimiento hidrológico:

Todas estas riberas están plagadas de compromisos interjurisdiccionales. Los vuelcos de 4.000.000 de m3 diarios de efluentes tras 12 Kms de fríos viajes por emisarios provocarán un tapón de órdago a los ya catatónicos flujos en descenso en los 80 Km2 del área que media entre el Emilio Mitre y la ribera urbana, entre el Dock Sud y Tigre. La transición del devenir mediterráneo de Buenos Aires está a un paso de descubrir el velatorio de un lodazal nauseabundo cuyo cadáver velaremos durante 200 años. El promedio de profundidad en esa área no supera los 80 centímetros. Francisco Javier de Amorrortu.

el Delta de la cuenca

El río Paraná es el principal curso fluvial de la Argentina y uno de los mayores del mundo, tanto por la extensión de su cuenca como por su longitud y caudal. Nace en Brasil y, tras recorrer más de 4.000 km, desemboca en el Río de la Plata, en la provincia de Buenos Aires.

En su tramo inferior, dentro de territorio argentino, ha conformado un extenso ambiente deltaico denominado Delta del Paraná, que se localiza principalmente en Entre Ríos y Buenos Aires, y cuyo inicio se sitúa aproximadamente a la altura de Rosario-Victoria.

Desde el límite con Santa Fe, el Paraná se recuesta sobre la costa bonaerense y, a la altura de San Pedro, se bifurca en dos brazos principales: el Paraná de las Palmas y el Paraná Guazú. Antes de ingresar en la zona del Delta, el río presenta un caudal medio de unos 20.000 m³/s, con picos que pueden superar los 50.000 m³/s.

los sedimentos

…llegan entre 100 y 160 millones de toneladas anuales de sedimentos al vestuario y te enterás que el 72% viene del Bermejo, porque al Pilcomayo las obras lo hicieron, las obras hidráulicas lo destruyeron. Hoy el Pilcomayo pierde 30 kilómetros de curso por año. Pierde curso. Son descomunales los desastres que han hecho las obras hidráulicas en el Pilcomayo. Un desastre.

Y el Bermejo, él sólo manda el 72%. Pero nunca la ciencia hidráulica, el Instituto Nacional del Agua nunca infirieron viajes de sedimentos de 5000 km. Todo muere acá en el estuario, según ellos.Los sedimentos del Bermejo llegan al estuario por la cuenca del Paraná. El Uruguay tiene mucho menos sedimentos, muchísimo menos sedimentos y energía. Francisco Amorrortu, entrevista realizada el 8/7/2023

Ubicamos el arranque del sistema de sedimentos en las áreas vecinas al Parque Nacional Baritú en Salta, lindante con Bolivia. Allí, montañas que en algunos casos superan los 2.000 m de altura, entregan en las copiosas lluvias del verano extraordinarios torrentes sedimentarios que el Bermejo y su particular sistema de flujos convectivos, en forma nunca hasta hoy día valorada, se ocupan de transportar.

En la teoría de Amorrortu, la de las fuerzas hidro-térmicas y de las derivas litorales, la energía actual y potencial que moviliza estas cantidades inimaginables de materia no se deben a fuerzas gravitacionales, sino a diferencias térmicas que generan flujos, y que proceden de la energía solar acumulada en esteros, humedales, meandros y costas lábiles. El motor descomunal de la cuenca no podría ser mecanizado, es decir no hay forma de pensarlo mecánicamente en su totalidad, y esto solo sería posible a costa de colapsar todo el sistema, del que al mismo tiempo dependen todos los otros subsistemas mecánicos de la modernidad territorial – producción, electricidad, riego, logística, provisión de agua, etc –

El Paraná de las Palmas saca las aguas a 1,3 nudos, 2,5 kilómetros por hora Y el Amazonas que tiene la mitad de pendiente, en lugar de cinco cms/km (en 2.100 Kms); tiene 2,8 cms/km (en 6.700 Kms), saca las aguas a cuatro nudos por hora, no a 1,3. Tres veces más velocidad. 7,5 kilómetros por hora, con la mitad de pendiente.

¿Cómo puede ser?. Y bueno, cada centímetro cuadrado de esteros aledaños al Amazonas -en Manaos por ejemplo-, acopia un kilovatio de energía por día. La energía que acopian los esteros aledaños al Amazonas superan el 50% de toda la energía que consume los Estados Unidos. La energía que mueve la corriente cálida del Golfo, que no es la más importante del planeta, es la segunda, mueve cien veces más energía que toda la que consume el hombre en el planeta.

el Paraná de las Palmas saca las aguas a 1,3 nudos, 2,5 kilómetros por hora Y el Amazonas que tiene la mitad de pendiente, en lugar de cinco cms/km (en 2.100 Kms); tiene 2,8 cms/km (en 6.700 Kms), saca las aguas a cuatro nudos por hora, no a 1,3. Tres veces más velocidad. 7,5 kilómetros por hora, con la mitad de pendiente.

¿Cómo puede ser?. Y bueno, cada centímetro cuadrado de esteros aledaños al Amazonas -en Manaos por ejemplo-, acopia un kilovatio de energía por día. La energía que acopian los esteros aledaños al Amazonas superan el 50% de toda la energía que consume los Estados Unidos. La energía que mueve la corriente cálida del Golfo, que no es la más importante del planeta, es la segunda, mueve cien veces más energía que toda la que consume el hombre en el planeta. Francisco Amorrortu, entrevista realizada el 8/7/2023

La arqueología —toda ciencia es arqueología— es, hasta hoy, inapelable: hasta la llegada de los españoles a la costa sur del río, donde hoy se encuentra Buenos Aires, y en sus inmediaciones, no había nadie. Lo que sobrevivió a las últimas glaciaciones, desperezándose feliz con la primera tibieza del Holoceno —hombre, animal o planta— evitaba invariablemente las proximidades llanas y anegadizas del río. Solo pululaba la fauna ambigua, húmeda y reptante de los pantanos, y las nubes de insectos que ennegrecían el aire: mariposas efímeras, tábanos, mosquitos y jejenes.

El nombre general de “sabandija” que los españoles daban a esa caterva ha subsistido para designar a toda persona dañina y despreciable, lo cual indica la percepción que tenían de ella, y debieron estar exageradamente urgidos por su propio delirio para afrontarla. Los indios, en cambio, se mantenían a distancia. Los del norte —nómades fluviales, cazadores y pescadores del Paraná y del Uruguay— casi nunca se aventuraban más allá del delta, para no perder ni pie ni realidad en esas aguas que, al confundirse con el mar, se ensanchaban y prolongaban hasta el infinito. Los del sur, a pesar de los rigores del clima, rara vez traspasaban el límite septentrional de la Patagonia, y todavía en 1869 solo por obligación se desplazaban hasta la costa atlántica. Juan José Saer, El río sin orillas (Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1986).

Atucha

Antes de cruzar a la región mesopotamia, esa que esta comprendida entre los rios Paraná y Uruguay, y antes de encarar el gran puente de Zarate – El Complejo Ferrovial Zárate-Brazo Largo conecta Zárate (Buenos Aires) con Brazo Largo (Entre Ríos) sobre el río Paraná, atravesando dos brazos con puentes de unos 4 km de longitud total. Permite el paso de vehículos y trenes, facilita la navegación y el comercio regional, y es clave para la infraestructura del Mercosur. Inaugurado en 1977, fue declarado Bien de Interés Histórico Nacional. – hicimos un desvío hacia la Central Nuclear Atucha, en Zárate, Buenos Aires,

La Central Nuclear Atucha, ubicada en Zárate, Buenos Aires, es una de las principales instalaciones nucleares de Argentina. Consta de Atucha I y Atucha II, ambas de reactor de agua pesada presurizada (PHWR), destinadas a la generación de electricidad. Inaugurada en 1974, Atucha I produce alrededor de 362 MW, mientras que Atucha II, operativa desde 2014, aporta unos 745 MW. La central es clave para la matriz energética argentina y el desarrollo tecnológico nuclear del país; produce el 4% de energía electrica del país. La primera operativa en Sudamérica, aunque la Usina Nuclear de Angra I, en Brasil comenzó a construirse 4 años antes.

Fue impulsado por el Gobierno Nacional mediante la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con tecnología suministrada por la empresa alemana Siemens/KWU, basada en reactores de agua pesada presurizada (PHWR). Geopolíticamente y geoeconómicamente, el proyecto se inscribe en el contexto de la Guerra Fría, cuando Argentina buscaba consolidar su soberanía tecnológica y energética, reducir su dependencia de proveedores extranjeros de petróleo y posicionarse como actor regional capaz de desarrollar tecnología nuclear propia.